棉花高產育種創新團隊長期從事棉花高產品種選育及示范推廣工作。團隊現有成員25人,其中科技部創新人才推進計劃重點領域創新團隊首席專家1人,“百千萬人才工程”國家級人選2人,國家領軍人才1人,科技部火炬計劃人才1人。團隊面向新疆棉花主戰場,深入聚焦產業需求,扎實開展高產棉花新品種選育及示范推廣工作,構建了職責分明、結構合理、制度健全、運行高效的科研團隊。

提升土地使用效益 保障糧棉雙豐收

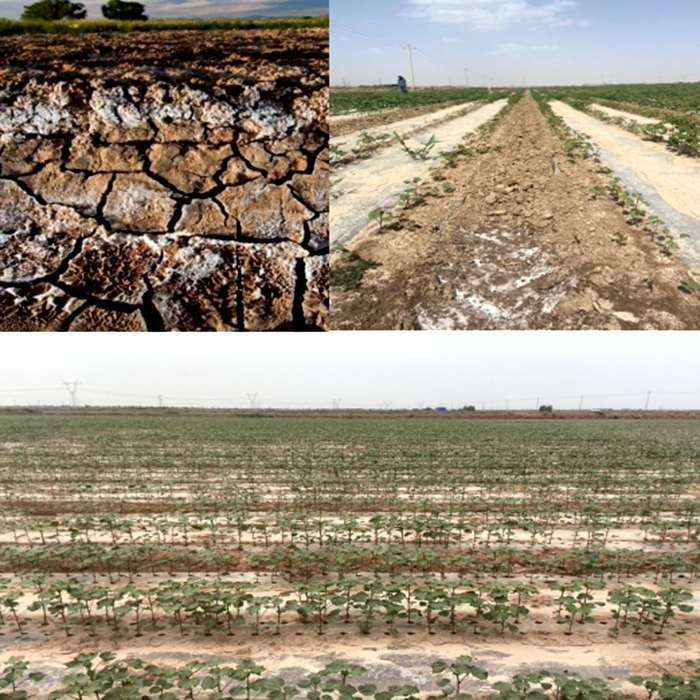

我國對高品質棉花的需求極度依賴進口“澳棉”和“美棉”,團隊選育出優質新品種“中棉113”,它成功突破早熟、高產、優質難以協同改良的瓶頸,實現了產量和纖維品質雙提高,成為超越“澳棉”品種標準的“芯片品種”,利用其早熟特性,可在適宜地區開展棉麥輪作,促棉增糧。另一方面在我國棉花主產區新疆,約有6000萬畝的耕地鹽堿化,開展適宜鹽堿地種植的高產優質棉花新品種選育,已經成為植棉“提質增效”的重要手段。近年來,本團隊篩選出了一批適宜鹽堿地種植的骨干親本及強優勢雜交組合,打破耐鹽堿與產量、品質等性狀的負相關,在保留耐鹽堿特性的同時,進一步提升產量性狀和品質性狀。

潛心育種奉獻棉花 白頭白棉并蒂綻放

團隊首席邢朝柱研究員團隊始終圍繞總書記關于“四個面向”重要指示,面向新疆棉花主戰場,解決生產上的關鍵問題。為加速適宜耐鹽堿親本材料的篩選,從夏日炎炎的海南溫室,到冬季白雪皚皚的新疆棉田,都貫穿著邢朝柱研究員帶領團隊成員奮斗的足跡。為鞏固棉農持續增收,邢朝柱研究員帶領團隊成員深入植棉大縣,到田間地頭,組織“田間地頭科技行”活動,通過現場指導、集中培訓等方式宣傳耐鹽堿雜交棉的特點和鹽堿地栽培技術,讓棉農實實在在地獲得更大的經濟效益。邢朝柱研究員在患病期間,仍然帶病堅持工作,經常與團隊成員交流談心,掌握工作進展,恪守科研精神,用實際行動詮釋了科研工作者的擔當。

榜樣是一盞燈,照亮前行的路。馬雄風深研棉花領域十余年,堅持把論文寫在大地上,無論是黃沙肆虐的春天,還是炎熱干燥的夏季,無論“五一”勞動節的播種期,還是“十一”國慶節的收獲期,在新疆的棉田里,總能看到他的身影。歲月留痕,從滿頭烏發到青絲泛白,不變的是他探索棉花創新的追求和鍥而不舍的精神。他經常和團隊成員講,年輕人一定要心懷國之大者,擔重擔、挑大梁,把個人理想和國家重大需求和農民現實需求聯系起來。在他的帶領和影響下,團隊成員堅守一線,凝心聚力,張先亮老師因南繁過年未能與家人團聚,大年初一還在地里授粉,代帥老師在新疆基地一待就是三個月。

科技賦能量質升 提質增效助棉農

團隊篩選早熟優質高產品種中棉113,在北疆地區推廣超500萬畝,新增經濟效益超8億元,利用早熟性探索南疆“兩年三熟”種植模式,穩定棉花種植面積的同時增種冬小麥,保障國家糧食安全。在莎車、巴楚等深度貧困縣,團隊打造以產業振興帶動脫貧攻堅的“莎車模式”和“51團模式”,對口幫扶的莎車縣、伽師縣、巴楚縣3個貧困縣全部摘帽,對促進民族團結、助推脫貧攻堅和鄉村振興具有重要意義。

篩選出耐鹽堿雜交棉組合中棉所1813,開展了在新疆巴楚、岳普湖、莎車、伽師、英吉沙和麥蓋提等鹽堿地的大面積示范。中棉所1813在鹽堿地出苗率尤為出色,較當地往年種植品種提升30%,平均籽棉產量達380公斤,較當地往年種植品種增產近20%,棉農畝產增收400元。朵朵棉花在“白色土壤”中競相開放,在鹽堿地建起“新棉倉”。

發揚中棉所精神 扎根新疆譜新篇

棉花高產育種創新團隊始終牢記習近平總書記“四個面向”重要指示,繼承優良傳統,牢記初心使命、凝聚奮進力量。要以先進為榜樣,以典型為標桿,踐行和點亮“中棉所精神”,為譜寫我國棉花產業科技創新絢麗新篇章而努力奮斗!