分享到

一篇寫在大地上的好文章

水稻缽毯苗機插秧技術把院墾合作推向深入

發布時間:2014-05-20

|來源: 中國農業科學院辦公室 成果轉化局

當祖國的南方進入“三夏”大忙之際,位于北國遼闊的三江平原,正是丁香花盛開、水稻插秧季節。

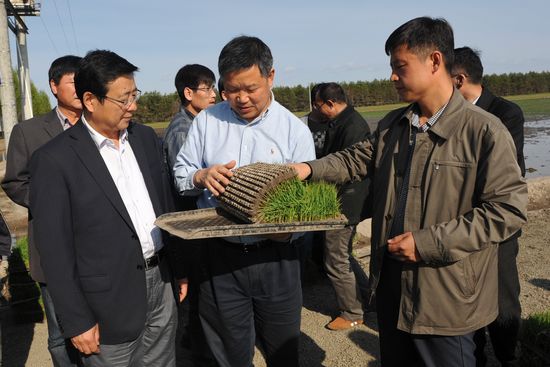

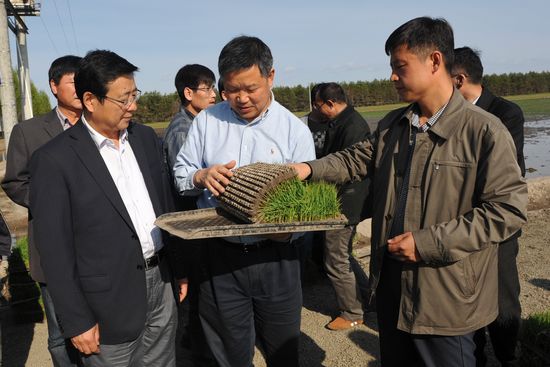

5月17日,由李金祥副院長帶隊,中國農業科學院的專家一行10余人,來到了享有“北大倉”美譽的黑龍江農墾建三江分局。專家此行的目的是進一步深化與黑龍江農墾的合作,聽取墾方生產中出現的新問題、對技術的新要求,現場考察墾區全面采用中國農科院自主研發的水稻缽形毯狀秧苗機插技術的情況,更好地“把論文寫在大地上”。

5月17日,由李金祥副院長帶隊,中國農業科學院的專家一行10余人,來到了享有“北大倉”美譽的黑龍江農墾建三江分局。專家此行的目的是進一步深化與黑龍江農墾的合作,聽取墾方生產中出現的新問題、對技術的新要求,現場考察墾區全面采用中國農科院自主研發的水稻缽形毯狀秧苗機插技術的情況,更好地“把論文寫在大地上”。

書寫了什么樣的好文章?

中國農科院與黑龍江農墾有著良好的合作關系,特別是2009年雙方簽訂科技合作協議以來,按照“擴大影響、銜接產業、提高成果轉化率”的合作思路,雙方不斷創新合作模式和機制,交流更加頻繁、更加深入,成效不斷顯現。

4年多來,雙方先后在試驗示范基地建設、人員培訓、作物育種等10個領域開展了深入的合作,取得了顯著成效。中國農科院先后派出30多批專家,共 260多人;推廣新品種、新技術等科技成果40多項,合作建立了一批試驗示范基地,培養了一批技術人才,有效提高了雙方科技創新和成果轉化能力,達到了共建雙贏的目的。

2010年,中國水稻研究所與建三江分局簽署了水稻科技合作協議,為雙方的合作邁出了扎實一步。根據協議,雙方共同成立了水稻科技合作協調領導小組,并針對墾區水稻產業發展中的重大技術難題,共同組織專家研究開展協作攻關。

在與黑龍江農墾總局負責人、建三江分局及其所屬農場領導、專家座談時,李金祥指出,中國農科院與黑龍江農墾的合作是產研結合典范,是實施科技驅動戰略、支撐產業發展和保障國家糧食安全的具體體現。他希望,雙方進一步深化合作,力爭在聯合立項科技攻關方面取得更大進展。他表示,中國農科院愿意在關系墾區發展的農田水利等基礎設施建設方面提供幫助。

帶去了什么樣的好成果?

水稻所與建三江分局簽訂合作協議以來,一批批專家先后來到生產一線,與墾區科技、生產和管理人員一道,解決了一系列制約水稻生產的技術難題。其中由水稻所朱德峰研究員領銜研發的“水稻缽形毯狀秧苗機插技術”獲得了墾區的青睞。

據朱德峰介紹,“水稻缽形毯狀秧苗機插技術”是由中國水稻研究所首創研發的一項新技術。研究團隊通過多年攻關,首創了水稻缽形毯狀機插技術。自主設計研發了系列缽形毯狀育秧盤、配套播種裝備、機插機械及育秧基質,實現了機插秧配套裝備創新,建立了水稻缽形毯狀秧苗機插高產栽培技術體系,促進了機插技術轉型升級。已獲國家發明專利11項,實用新型專利15項。

水稻缽形毯狀秧苗(左)與傳統毯狀秧苗(右)

該技術的創新解決了我國從日本引進的水稻毯狀秧苗機插技術存在的問題,機插漏秧率低、傷秧傷根較輕、每叢插苗均勻、返青慢快、早發性好,增產增效顯著,適宜在雜交稻和常規稻,單季稻和連作稻機插應用。

產生了什么樣的大效益?

據黑龍江農墾農業局霍立君研究員介紹,2009年,借助院墾合建平臺,他們引進了水稻缽形毯狀秧苗機插技術,在建三江、牡丹江、紅興隆等8個農場試驗示范,平均增產達12.4%。目前該技術在墾區的覆蓋率已超90%,應用面積接近2100萬畝,取代了原來的子盤育秧機插技術。

通過各稻區示范,該技術在多地創造了高產紀錄,如2010年建三江分局濃江農場的水稻缽形毯狀秧苗機插萬畝示范片經專家現場產量驗收,平均稻谷畝產719.7公斤,高產田塊達803.8公斤。

據黑龍江、吉林、浙江和寧夏等4省初步統計,水稻缽形毯狀秧苗近4年推廣應用面積達3994萬畝,大面積應用后比傳統機插秧平均增產7.9%,增產稻谷達15.9億公斤,通過減少漏秧和補種,每畝節省成本30-40元,累計增效39億元。

據浙江大學朱允衛教授分析,目前我國水稻面積4.48億畝,其中機插秧面積約占30%左右,約為1.3億畝左右。該項技術如在全國推廣,按機插秧推廣面積的50%測算,該技術年應用面積將超過6500萬畝,可實現增產稻谷約25億公斤,對保障我國糧食安全有重要意義。

續寫什么樣的新篇章?

座談會上,墾區領導希望進一步創新合作模式,提出了許多生產中的實際問題,期待專家加大對技術研發力度,加快推動水稻生產全程機械化和加快研發適口性好的新品種。 李金祥表示,中國農科院正在組織實施糧食增產模式研究,水稻增產模式是院里優先啟動的領域。中國農科院將集中優勢力量加強技術和育種攻關,全力為墾區乃至全國解決生產中的實際問題。

李金祥表示,中國農科院正在組織實施糧食增產模式研究,水稻增產模式是院里優先啟動的領域。中國農科院將集中優勢力量加強技術和育種攻關,全力為墾區乃至全國解決生產中的實際問題。

朱德峰表示將帶領團隊進一步完善技術方案,提高育秧機械化水平,提高插秧效率,加快技術在全國推廣步伐。

書寫了什么樣的好文章?

中國農科院與黑龍江農墾有著良好的合作關系,特別是2009年雙方簽訂科技合作協議以來,按照“擴大影響、銜接產業、提高成果轉化率”的合作思路,雙方不斷創新合作模式和機制,交流更加頻繁、更加深入,成效不斷顯現。

4年多來,雙方先后在試驗示范基地建設、人員培訓、作物育種等10個領域開展了深入的合作,取得了顯著成效。中國農科院先后派出30多批專家,共 260多人;推廣新品種、新技術等科技成果40多項,合作建立了一批試驗示范基地,培養了一批技術人才,有效提高了雙方科技創新和成果轉化能力,達到了共建雙贏的目的。

2010年,中國水稻研究所與建三江分局簽署了水稻科技合作協議,為雙方的合作邁出了扎實一步。根據協議,雙方共同成立了水稻科技合作協調領導小組,并針對墾區水稻產業發展中的重大技術難題,共同組織專家研究開展協作攻關。

在與黑龍江農墾總局負責人、建三江分局及其所屬農場領導、專家座談時,李金祥指出,中國農科院與黑龍江農墾的合作是產研結合典范,是實施科技驅動戰略、支撐產業發展和保障國家糧食安全的具體體現。他希望,雙方進一步深化合作,力爭在聯合立項科技攻關方面取得更大進展。他表示,中國農科院愿意在關系墾區發展的農田水利等基礎設施建設方面提供幫助。

帶去了什么樣的好成果?

水稻所與建三江分局簽訂合作協議以來,一批批專家先后來到生產一線,與墾區科技、生產和管理人員一道,解決了一系列制約水稻生產的技術難題。其中由水稻所朱德峰研究員領銜研發的“水稻缽形毯狀秧苗機插技術”獲得了墾區的青睞。

據朱德峰介紹,“水稻缽形毯狀秧苗機插技術”是由中國水稻研究所首創研發的一項新技術。研究團隊通過多年攻關,首創了水稻缽形毯狀機插技術。自主設計研發了系列缽形毯狀育秧盤、配套播種裝備、機插機械及育秧基質,實現了機插秧配套裝備創新,建立了水稻缽形毯狀秧苗機插高產栽培技術體系,促進了機插技術轉型升級。已獲國家發明專利11項,實用新型專利15項。

水稻缽形毯狀秧苗(左)與傳統毯狀秧苗(右)

產生了什么樣的大效益?

據黑龍江農墾農業局霍立君研究員介紹,2009年,借助院墾合建平臺,他們引進了水稻缽形毯狀秧苗機插技術,在建三江、牡丹江、紅興隆等8個農場試驗示范,平均增產達12.4%。目前該技術在墾區的覆蓋率已超90%,應用面積接近2100萬畝,取代了原來的子盤育秧機插技術。

通過各稻區示范,該技術在多地創造了高產紀錄,如2010年建三江分局濃江農場的水稻缽形毯狀秧苗機插萬畝示范片經專家現場產量驗收,平均稻谷畝產719.7公斤,高產田塊達803.8公斤。

據黑龍江、吉林、浙江和寧夏等4省初步統計,水稻缽形毯狀秧苗近4年推廣應用面積達3994萬畝,大面積應用后比傳統機插秧平均增產7.9%,增產稻谷達15.9億公斤,通過減少漏秧和補種,每畝節省成本30-40元,累計增效39億元。

據浙江大學朱允衛教授分析,目前我國水稻面積4.48億畝,其中機插秧面積約占30%左右,約為1.3億畝左右。該項技術如在全國推廣,按機插秧推廣面積的50%測算,該技術年應用面積將超過6500萬畝,可實現增產稻谷約25億公斤,對保障我國糧食安全有重要意義。

續寫什么樣的新篇章?

座談會上,墾區領導希望進一步創新合作模式,提出了許多生產中的實際問題,期待專家加大對技術研發力度,加快推動水稻生產全程機械化和加快研發適口性好的新品種。

朱德峰表示將帶領團隊進一步完善技術方案,提高育秧機械化水平,提高插秧效率,加快技術在全國推廣步伐。

打印本頁

關閉本頁

院網信息發布與管理

最新動態

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25