近日,由中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所主導(dǎo)的二倍體棉花-亞洲棉(Gossypium arboreum)全基因組測(cè)序及圖譜繪制完成。相關(guān)研究論文已于5月18日在國際權(quán)威學(xué)術(shù)期刊《自然-遺傳學(xué)(Nature Genetics)》上發(fā)表。這是我國繼二倍體棉花雷蒙德氏棉基因組圖譜繪制完成后,在棉花基因組學(xué)研究領(lǐng)域取得的又一項(xiàng)突破性成果。

據(jù)介紹,棉花所于2007年12月聯(lián)合美國農(nóng)業(yè)部南方平原農(nóng)業(yè)研究中心等優(yōu)勢(shì)單位,率先在國際牽頭啟動(dòng)了棉花基因組計(jì)劃(Cotton Genome Project,CGP)。2012年8月完成了二倍體雷蒙德氏棉(D基因組)全基因組圖譜的繪制,2014年4月,完成了二倍體亞洲棉(A基因組)全基因組測(cè)序工作,兩個(gè)供體種測(cè)序的完成為四倍體棉花基因組的測(cè)序組裝及進(jìn)化功能分析奠定了重要基礎(chǔ)。

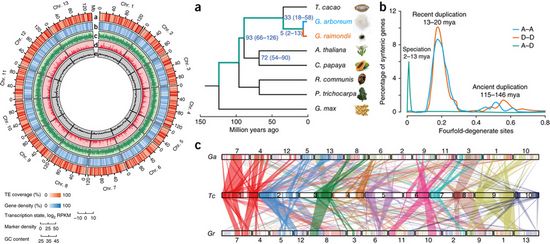

在本研究中,科研人員對(duì)高純系的亞洲棉品種-石系亞1號(hào)進(jìn)行了全基因組測(cè)序,繪制出的亞洲棉基因組約為1,694Mb,利用高分辨率的遺傳圖譜,將90.4%的亞洲棉序列定位到13條染色體上。注釋結(jié)果顯示,亞洲棉含有41330個(gè)編碼基因,68.5%的基因組序列是由重復(fù)序列組成的,其中95.12%為長末端重復(fù)序列(LTR)。進(jìn)化分析顯示,亞洲棉和雷蒙德氏棉在距今約5百萬年前由同一祖先分化而來,二者的基因組在染色體水平上保留了高度的共線性,其基因數(shù)目和序列也極為相近。研究還發(fā)現(xiàn),相對(duì)于雷蒙德氏棉來說,亞洲棉基因組進(jìn)化過程中發(fā)生了更大規(guī)模的反轉(zhuǎn)座子插入,這也是其基因組膨脹超過雷蒙德氏棉基因組(近2倍)的主要原因。上述研究結(jié)果將對(duì)人類認(rèn)識(shí)棉花基因組的復(fù)雜性和棉屬種間遺傳多樣性的產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

此外,黃萎病是危害棉花生產(chǎn)的主要病害。抗病基因家族分析結(jié)果顯示,相對(duì)于近緣種可可,抗病相關(guān)基因在雷蒙德氏棉基因組中發(fā)生了顯著擴(kuò)張,而在亞洲棉中卻未發(fā)生明顯變化,這可能是兩個(gè)棉種黃萎病抗性存在巨大差異的重要原因,而雷蒙德氏棉中抗病基因的擴(kuò)增主要是通過串聯(lián)重復(fù)產(chǎn)生的。該發(fā)現(xiàn)為抗黃萎病的分子機(jī)制研究及抗病性分子育種提供了重要的遺傳信息。

乙烯在促進(jìn)纖維伸長方面具有重要作用。分析發(fā)現(xiàn),雷蒙德氏棉和亞洲棉在纖維發(fā)育上的巨大差別可能主要緣于乙烯生物合成關(guān)鍵基因啟動(dòng)子序列的差異。雷蒙德氏棉中乙烯的過量合成和亞洲棉中乙烯合成不足都會(huì)抑制棉花纖維的正常發(fā)育。

二倍體棉花-亞洲棉(A組)基因組圖譜繪制完成,對(duì)于提升我國棉花科研水平,促進(jìn)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、抗逆等重要性狀形成的分子機(jī)制解析和棉花新品種的分子育種選育具有重要意義。同時(shí)也為闡明棉花的起源、進(jìn)化、揭示四倍體棉種及其他多倍體物種形成過程奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

該研究是棉花所與深圳華大基因研究院、北京大學(xué)、河北農(nóng)業(yè)大學(xué)、美國農(nóng)業(yè)部南方平原研究中心等單位合作完成的。