近日,中國農業科學院植物保護研究所生物殺蟲劑創制與應用創新團隊首次報道了白星花金龜(Protaetiabrevitarsis)基因組特性。該研究對于進一步揭示金龜甲科昆蟲食性適應性進化機制、加強此類害蟲防治以及進一步綜合開發利用,均具有重要的理論意義和應用價值。相關研究成果在線發布在Gigascience上。

白星花金龜屬鞘翅目金龜甲科,是一種重要的農業昆蟲,廣泛分布于中國及周邊國家,自然環境中每年發生一代。白星花金龜幼蟲為腐食性,主要取食腐爛的植物殘體、畜禽糞便等廢棄物,不為害植物,是一種重要的廢棄物分解者。該團隊前期研究發現,白星花金龜幼蟲轉化廢棄物不僅速度快,而且效率高,其轉化玉米秸稈所獲得的蟲糞腐殖酸含量為24.37%,遠高于其他轉化技術。然而,白星花金龜成蟲為植食性,為害包括玉米、葵花等作物,葡萄、梨等果樹的花和果實,對農業生產影響較大,是一種重要的農業害蟲。

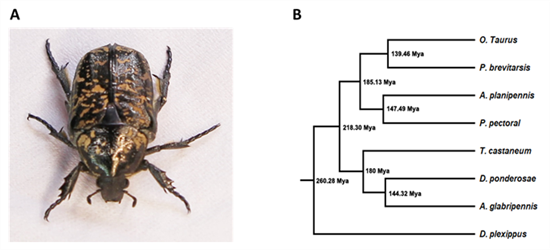

基因組拼接結果顯示,白星花金龜單套染色體為750.74 Mb,此外,拼接完成的基因組還包括393.19 Mb的等位片段。該基因組編碼34,110個基因,其中單套染色體編碼22,229個基因,等位片段編碼11,881個基因。進化分析結果顯示,其與食糞金龜(Onthophagustaurus)最為接近,兩者大約在1.4億年前發生分化。

該研究得到了國家重點研發計劃、中國農科院創新工程、基本業務費、成果培育計劃的資助。(通訊員 劉明娜)

相關論文鏈接:

(1)https://academic.oup.com/gigascience/article/8/4/giz019/5428098

(2)https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0956-053X(18)30673-1