近日,中國農業(yè)科學院植物保護研究所農藥應用風險控制創(chuàng)新團隊首次揭示了大型溞在新煙堿類殺蟲劑和三唑類殺菌劑環(huán)境相關濃度條件下長期聯(lián)合暴露,從個體到種群水平跨代毒性效應及機制。相關研究成果發(fā)表在《有害物質雜志(Journal of Hazardous Materials)》上。

目前,農藥在環(huán)境中對非靶標生物造成的毒性影響,通常按化合物有效成分單獨進行評估,往往忽略混合物在環(huán)境相關濃度下的聯(lián)合毒性效應。通常針對個體水平進行風險評價,缺乏對種群代際毒性效應影響的研究,可能導致對實際風險的低估。

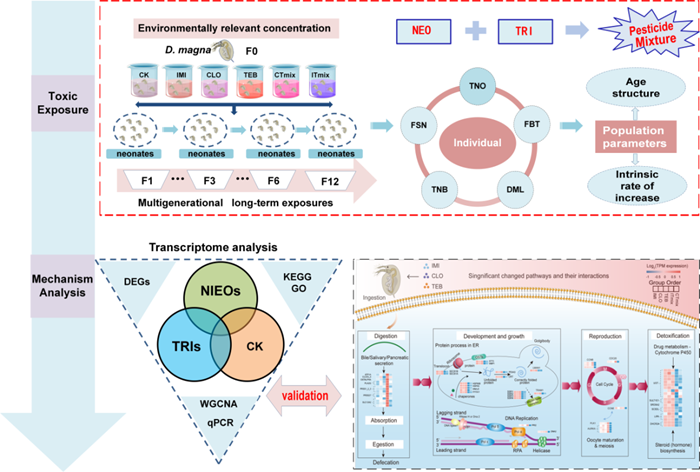

該研究監(jiān)測了全國10個省市區(qū)域470個農田水環(huán)境樣本中農藥污染賦存水平,發(fā)現(xiàn)新煙堿類和三唑類農藥吡蟲啉、噻蟲啉、戊唑醇共有檢出率超過50%。將大型溞分別暴露于單獨和混合農藥環(huán)境濃度下長達12代,發(fā)現(xiàn)在混合農藥環(huán)境暴露后,隨著時間的推移,其子代種群密度、內稟增長率、年齡結構、繁殖力均顯著降低。利用組學等技術,闡明了混合農藥暴露誘導大型溞子代卵母細胞減數(shù)分裂、卵子發(fā)生畸形功能性障礙的致毒機制。該研究為農藥在環(huán)境濃度條件下的生態(tài)風險識別提供理論依據(jù),建議農藥環(huán)境風險評估應從個體水平拓展至種群層面多代毒性效應評價。

該研究得到國家自然科學基金等項目的支持。(通訊員 郭建英)

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.137023