近日,中國農業科學院植物保護研究所農藥應用風險控制團隊首次揭示了農藥從植物根際轉運至葉部“吐水”中的動態過程、轉運機制、關鍵控制因素以及對蜜蜂的潛在生態風險。相關研究成果發表在《環境科學技術(Environmental Science & Technology)》上。

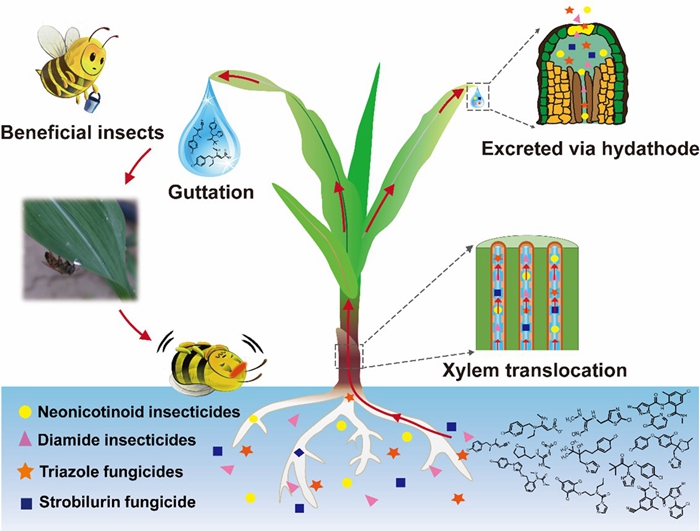

植物“吐水”又稱“滴泌”,普遍存在于玉米、小麥等維管系統發達的植物葉尖邊緣,由于其富含糖類、蛋白質和礦物質,是許多昆蟲的重要水源、營養的來源。然而,農藥施用后可隨植物吸收進入葉部吐水,對蜜蜂等有益昆蟲造成潛在的暴露風險,進而影響整個生態健康。

該研究系統分析了吡蟲啉等15 種農藥在根際水-玉米植株-葉部吐水中的轉運規律。結果表明,農藥從根際水轉運至吐水的過程符合從快(0-5天)到慢(5-14天)的一級動力學模型。發現玉米吐水中的農藥與木質部汁液中的農藥濃度呈高度正相關,證實了木質部汁液中的農藥是吐水中農藥的重要來源。首次闡明水溶性較高的農藥從根際水轉運至吐水中的過程幾乎不受其辛醇-水分配系數(有機污染物在環境中分配平衡參數)影響(即吐水濃度≈根際水濃度);然而,脂溶性較高的農藥轉移至吐水中的能力與其辛醇-水分配系數呈顯著負相關。此外,由于吐水中含多種農藥殘留,發現極低農藥污染的吐水(如600 微克/升)喂食蜜蜂可導致其死亡率高達93%。該研究為合理控制作物吐水中的農藥殘留生態風險提供了科學依據。

該研究得到國家自然科學基金等項目的資助。(通訊員 郭建英)

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.3c10925