分享到

中國農科院科技創新工程結碩果——

我科學家團隊破解水稻粒長調控分子機制

發布時間:2015-07-07

|來源: 中國水稻研究所

中國農業科學院中國水稻研究所超級稻種質創新團隊與中國科學院遺傳與發育生物研究所等單位最新合作研究發現,水稻染色體拷貝數變異可調控水稻的粒長和品質,為水稻粒形的分子設計和高產優質水稻新品種培育奠定了基礎。7月6日,國際著名學術期刊《自然-遺傳學(Nature Genetics)》在線發表了這一研究成果。

水稻粒形是衡量稻米外觀品質的主要指標,同時也是影響水稻產量性狀的重要因素之一,因此成為重要的水稻育種農藝性狀。我國的水稻分秈、粳兩個亞種,粳稻主要分布在北方稻區以及南方長江流域稻區的晚稻,粒形均為短圓狀;秈稻主要分布在南方稻區,中晚稻均為長粒形。近年來隨著稻米市場的開放,對優質米的要求不僅要求口味適合,而且要求外形美觀。因此,如何改良稻米的外觀品質,提高稻米的商品價值,成為育種家和稻米生產企業的共同目標。

水稻粒形是衡量稻米外觀品質的主要指標,同時也是影響水稻產量性狀的重要因素之一,因此成為重要的水稻育種農藝性狀。我國的水稻分秈、粳兩個亞種,粳稻主要分布在北方稻區以及南方長江流域稻區的晚稻,粒形均為短圓狀;秈稻主要分布在南方稻區,中晚稻均為長粒形。近年來隨著稻米市場的開放,對優質米的要求不僅要求口味適合,而且要求外形美觀。因此,如何改良稻米的外觀品質,提高稻米的商品價值,成為育種家和稻米生產企業的共同目標。

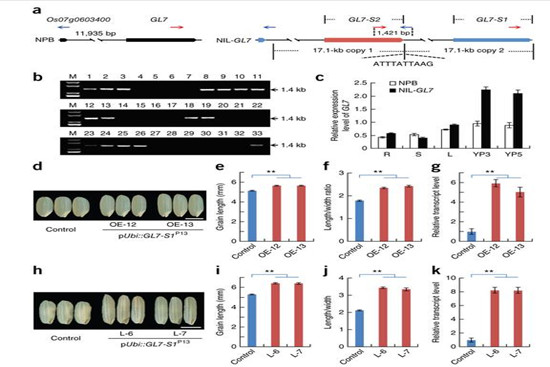

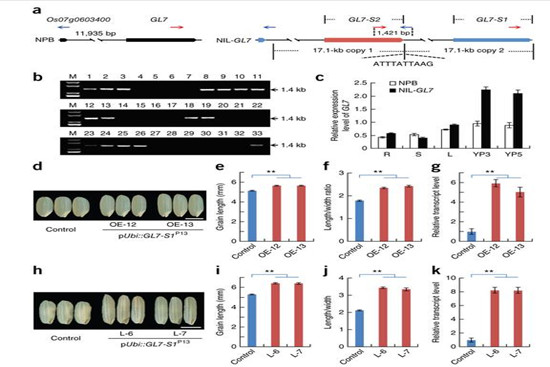

與絕大多數圓粒粳稻不同的是,美國長粒粳稻米粒細長有光澤,對其粒形調控基因的克隆和功能研究有助于高產優質水稻新品種的培育。研究團隊通過精細定位將美國長粒粳稻攜帶的粒長調控基因——GL7基因位點定位在水稻7號染色體上一個20.4kb的區間內(該區間包含兩個基因)。進一步的遺傳學研究發現,在大多數美國長粒粳稻品種中,GL7位點發生了17.1kb的DNA 大片段串聯重復,這一基因組結構變異導致了GL7基因表達量的上升,同時還引起了其臨近的負調控因子表達的下調,引起粒長增加,堊白度和堊白率降低,從而顯著改善稻米外觀品質,揭示了美國長粒粳稻粒長復雜而精確的遺傳調控機制。

與絕大多數圓粒粳稻不同的是,美國長粒粳稻米粒細長有光澤,對其粒形調控基因的克隆和功能研究有助于高產優質水稻新品種的培育。研究團隊通過精細定位將美國長粒粳稻攜帶的粒長調控基因——GL7基因位點定位在水稻7號染色體上一個20.4kb的區間內(該區間包含兩個基因)。進一步的遺傳學研究發現,在大多數美國長粒粳稻品種中,GL7位點發生了17.1kb的DNA 大片段串聯重復,這一基因組結構變異導致了GL7基因表達量的上升,同時還引起了其臨近的負調控因子表達的下調,引起粒長增加,堊白度和堊白率降低,從而顯著改善稻米外觀品質,揭示了美國長粒粳稻粒長復雜而精確的遺傳調控機制。

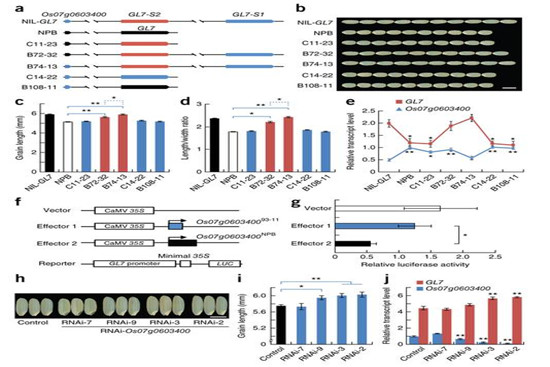

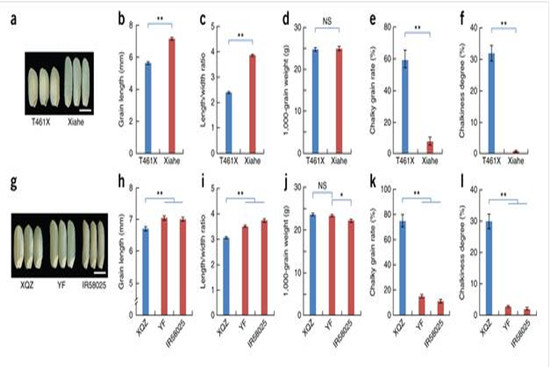

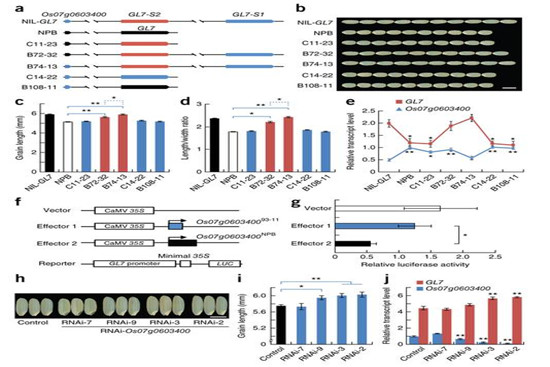

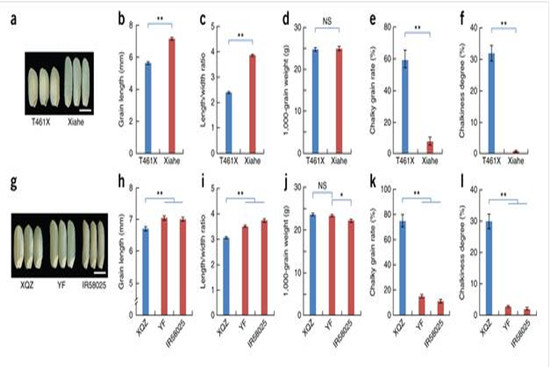

對普通粳稻與秈稻的比較研究發現,在粳稻中與GL7臨近的負調控因子能夠抑制GL7的表達,而在秈稻中GL7臨近的負調控因子功能喪失,對GL7表達的抑制減弱。轉基因研究結果顯示,過表達GL7基因在秈稻中出現了比粳稻中更為明顯的表型。將美國長粒粳稻GL7基因位點通過分子標記導入普通水稻品種中可以顯著改善稻米外觀品質而不影響產量。

對普通粳稻與秈稻的比較研究發現,在粳稻中與GL7臨近的負調控因子能夠抑制GL7的表達,而在秈稻中GL7臨近的負調控因子功能喪失,對GL7表達的抑制減弱。轉基因研究結果顯示,過表達GL7基因在秈稻中出現了比粳稻中更為明顯的表型。將美國長粒粳稻GL7基因位點通過分子標記導入普通水稻品種中可以顯著改善稻米外觀品質而不影響產量。

通過對96個品種的序列分析證實,GL7及其負調控因子位點的變異影響水稻粒形的多樣性。進一步對GL7及其他粒形調控基因的基因型與水稻粒長的相關性分析揭示了水稻粒形調控基因間的遺傳相互作用。有趣的是,研究發現美國長粒粳稻品種曾被引入日本,但是通過遺傳交換丟失該區域17.1kb 的串聯重復序列的品種(如關東146等)表現出短圓粒的表型,而我國廣東的優質秈稻品種(粵豐等)品質好的重要原因是由于其同時聚合了GL7和GS3優勢位點。這一結果揭示了調控水稻重要農藝性狀的基因拷貝數變異如何在育種過程中被選擇和利用提供了重要例證。

通過對96個品種的序列分析證實,GL7及其負調控因子位點的變異影響水稻粒形的多樣性。進一步對GL7及其他粒形調控基因的基因型與水稻粒長的相關性分析揭示了水稻粒形調控基因間的遺傳相互作用。有趣的是,研究發現美國長粒粳稻品種曾被引入日本,但是通過遺傳交換丟失該區域17.1kb 的串聯重復序列的品種(如關東146等)表現出短圓粒的表型,而我國廣東的優質秈稻品種(粵豐等)品質好的重要原因是由于其同時聚合了GL7和GS3優勢位點。這一結果揭示了調控水稻重要農藝性狀的基因拷貝數變異如何在育種過程中被選擇和利用提供了重要例證。

該研究得到科技部和國家自然科學基金委的資助。王躍星、熊國勝和胡江為共同第一作者,錢前、李家洋和朱旭東為共同通訊作者。

論文鏈接:http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3346.html

該研究得到科技部和國家自然科學基金委的資助。王躍星、熊國勝和胡江為共同第一作者,錢前、李家洋和朱旭東為共同通訊作者。

論文鏈接:http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3346.html

打印本頁

關閉本頁

院網信息發布與管理

最新動態

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25