近日,農業農村部環境保護科研監測所農田有機污染生物消減創新團隊闡明了土壤孔隙介質中磷對水鐵礦膠體遷移的促進作用和鈣對遷移的阻滯機制。相關研究成果發表在《環境科學與技術(Environmental Science & Technology)》上。

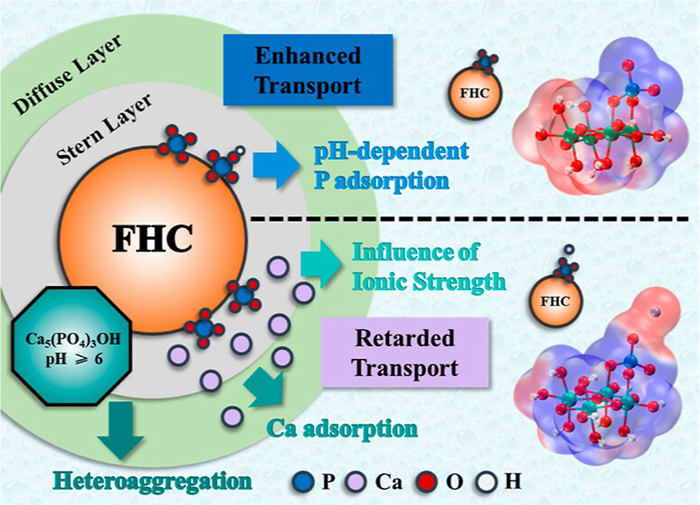

水鐵礦膠體廣泛存在于天然水體和土壤中,具有較強的污染物吸附能力。作為重要的肥料,磷吸附在水鐵礦膠體上后,使礦物表面電位發生變化,提升水鐵礦膠體的遷移能力,而鈣作為土壤中含量較高的元素容易與磷發生較強的相互作用,從而影響水鐵礦膠體的遷移。然而,它們的吸附形態對膠體表面電位調控機制和基于此的膠體遷移機理還不清楚。

該研究明晰了磷吸附在水鐵礦膠體后主要為單齒、雙齒和不同的質子化形態,鈣主要和雙齒磷結合。未質子化的雙齒磷在膠體表面具有相當大的負電位,對遷移促進貢獻最大,而鈣主要通過靜電屏蔽阻滯遷移。研究表明,含氧陰離子磷促進了膠體的遷移,其角色從“乘客”轉變為“司機”。在此基礎上,膠體可以吸附除磷以外的其他污染物,導致磷促進多種污染物的共遷移。

該研究得到國家重點研發計劃和國家自然科學基金項目的資助。(通訊員:姚金玲)

原文鏈接:https://doi.org/10.1021/acs.est.2c09670