中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院

蔬菜花卉研究所甘藍育種課題組經(jīng)過30多年的艱苦努力,在甘藍雄性不育育種技術(shù)研究方面取得了重要突破,配置出一批優(yōu)良甘藍新品種,并獲得了一代雜種規(guī)模化大面積制種的成功。5月9-10日,

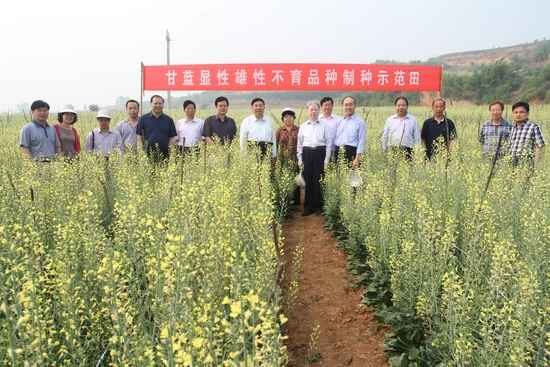

蔬菜所組織了甘藍顯性雄性不育系大規(guī)模制種觀摩會。中國農(nóng)科院副院長劉旭、農(nóng)業(yè)部種子管理局副局長馬淑萍、朱英國院士、方智遠院士,以及農(nóng)業(yè)部科教司、中國農(nóng)科院科技管理局、

蔬菜花卉研究所、制種基地所在地黨政部門、種子企業(yè)等單位的有關(guān)負責(zé)人參加了現(xiàn)場會。

據(jù)專家鑒定,甘藍顯性雄性不育育種技術(shù)為國內(nèi)外首創(chuàng),是甘藍育種技術(shù)上的一項重要變革,具有廣泛的應(yīng)用前景。該技術(shù)已于2001年獲國家發(fā)明專利。深入研究表明,甘藍顯性雄性不育系與具有相同的細胞核背景的國外蘿卜胞質(zhì)雄性不育系相比,死花蕾較少,花朵較大,蜜腺較發(fā)達,有利于吸引蜜蜂傳粉,制種時產(chǎn)量可提高10%以上。不僅如此,顯性核雄性不育系還可克服應(yīng)用胞質(zhì)雄性不育系帶來的胞質(zhì)單一可能造成的風(fēng)險,有利于保護甘藍種質(zhì)資源的多樣性。用顯性雄性不育系作母本配制的中甘17、中甘18、中甘21等甘藍新品種已通過國家或省級審定,不僅產(chǎn)量高、品質(zhì)優(yōu)、抗逆性強、效益好,而且性狀整齊,雜交率達100%,已在20多個省(區(qū)、市)大面積推廣,是華北、西北各省市早春露地和高原夏菜的主栽甘藍品種,深受市場和農(nóng)民歡迎。

甘藍是世界各國的主要蔬菜作物,在我國蔬菜周年供應(yīng)和出口貿(mào)易中占有重要地位。雜種優(yōu)勢利用是甘藍主要育種途徑。在上個世紀(jì),國內(nèi)外蔬菜育種單位主要利用自交不親和途徑培育甘藍一代雜種,但該途徑存在親本長期自交易退化、親本繁殖需人工蕾期授粉成本高、雜交率不能達到100%等缺陷。

蔬菜所甘藍育種課題組1979年在甘藍上首次發(fā)現(xiàn)顯性核基因雄性不育自然突變材料79-399-3。經(jīng)過多年研究,證實該雄性不育性受一對顯性核基因控制,利用該材料低溫條件下可誘導(dǎo)出微量可育花粉的特殊性,通過微量花粉自交,結(jié)合分子標(biāo)記輔助選擇,篩選出純合顯性不育系,進而創(chuàng)造了甘藍顯性雄性不育系育種技術(shù)體系,利用不育性穩(wěn)定的顯性不育系配置出一批優(yōu)良甘藍新品種,并獲得了一代雜種規(guī)模化大面積制種的成功。

專家觀摩后認為,

蔬菜所甘藍育種課題長期以來面向產(chǎn)業(yè)需求開展甘藍育種,并與種子企業(yè)緊密結(jié)合是農(nóng)作物育種的一個成功范例。專家提出,要加強蔬菜種業(yè)的科技創(chuàng)新能力,進一步切實做好農(nóng)業(yè)科研單位與種子企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研結(jié)合,提升我國民族種業(yè)的國際競爭能力。(通訊員 李海芬)