近日,中國農業科學院蘭州畜牧與獸藥研究所獸藥創新與耐藥性創新團隊揭示了弓形蟲感染貓以后的非編碼核糖核酸調控機制,相關研究成果發表在《貧困所致傳染病(Infectious Diseases of Poverty)》上。

弓形蟲病是由弓形蟲感染人和溫血動物的寄生蟲病,是一種世界性人畜共患病。弓形蟲的中間宿主廣泛,但終末宿主卻具有唯一性,既貓科動物。作為人類最親密伙伴之一的貓,普遍有感染弓形蟲并加大人類感染弓形蟲的風險。近年來,國際學界陸續發現非編碼核糖核酸具有基因調控作用,然而弓形蟲感染貓科動物的生物學特征和基因調控機制尚不明確。

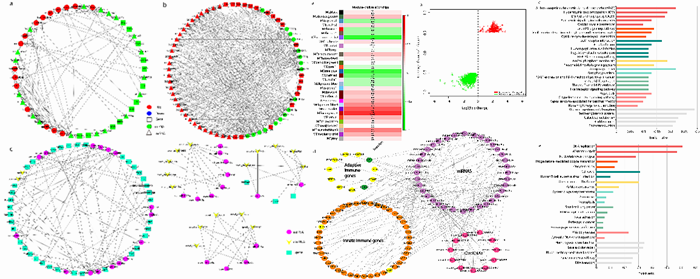

該研究首次揭示了貓小腸在弓形蟲感染后環狀核糖核酸、長鏈非編碼核糖核酸和信使核糖核酸的表達譜,將有助于闡明非編碼核糖核酸在弓形蟲感染病理機制中的角色,在研發弓形蟲感染新型干預策略上邁出關鍵一步,對保障人類和動物健康具有重要意義。

該研究得到國家重點研發計劃、國家自然科學基金、甘肅省青年基金等項目的支持。(通訊員 唐小晶)

原文鏈接:https://doi.org/10.1186/s40249-023-01121-z