近日,中國農業科學院

北京畜牧獸醫研究所楊青川研究員率領的科研團隊歷時10多年育成的耐鹽高產紫花苜蓿新品種—“中苜5號”通過了全國草品種審定委員會審定。該品種的育成對充分利用我國北方地區特別是黃淮海地區鹽漬化土地發展優質飼草種植,促進我國節糧畜牧業發展和促進農牧民增收具有重要意義。

紫花苜蓿因其粗蛋白含量高、動物適口性好等特點而有“牧草之王”的美譽,在全世界許多地區被廣泛種植。作為豆科植物,紫花苜蓿根瘤具有較強的固氮作用,因此其不僅具有較高的經濟利用價值,而且還有提高土壤肥力的生態學價值。我國是受鹽漬化影響較大的國家,培育高產優質耐鹽作物品種是解決這一國際性難題的重要途徑之一。

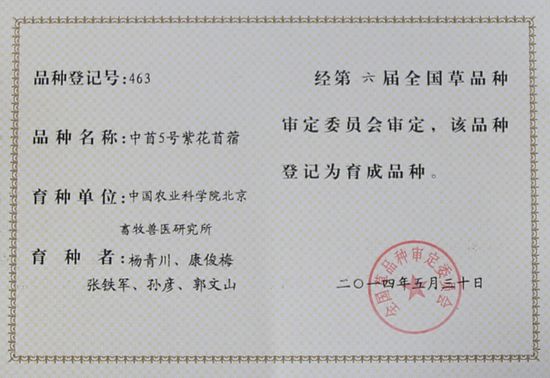

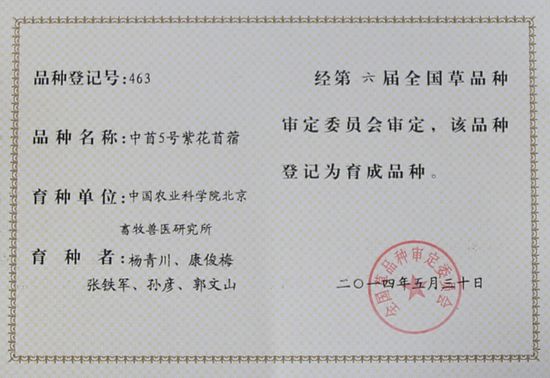

據楊青川介紹,該品種是以“中苜3號”原始材料和美國耐鹽苜蓿種質材料為親本進行雜交,然后將雜交后代種植于鹽堿地上通過3次耐鹽性表型混合選擇而育成的。在河北南皮縣含鹽量為0.21%-0.35%的試驗地進行三年品系比較試驗,結果表明“中苜5號”干草產量比對照品種“中苜3號”提高15.5%,播種第二年雨養條件下干草產量每畝達1165公斤。國家草品種委員會在北京、濟南、鄭州三地進行的三年區域試驗結果表明“中苜5號”干草產量比對照品種“中苜3號”平均增產9.64%;初花期粗蛋白為18.7%,與對照品種“中苜3號”相當。區域試驗表明“中苜5號”苜蓿新品種在黃淮海地區表現出明顯的耐鹽性和豐產性。2014年5月,經第六屆全國草品種審定委員會第四次會議審定通過,登記為育成品種。目前,已開始在黃淮海地區推廣種植。經測算,種植“中苜5號”較其它苜蓿品種可以使農牧民每畝增收80元以上。(通訊員 鄔震坤)