【國家獎】攻克遠緣雜交國際難題 為小麥育種創制優異新種質

從2018年度國家科學技術獎勵大會上獲悉,中國農業科學院作物科學研究所李立會研究員牽頭完成的“小麥與冰草屬間遠緣雜交技術及其新種質創制”獲國家技術發明二等獎。

小麥是主要口糧作物,但是我國小麥常規育種進入艱難的爬坡階段。遺傳基礎狹窄和多樣性親本資源的缺乏成為限制小麥育種取得突破的瓶頸。遠緣雜交在小麥育種與生產上發揮了核心作用。冰草屬植物是小麥的近緣野生種,除作為優質牧草被廣為種植外,還具有多小穗、多小花的大穗特性,以及極強的抗寒、抗旱性,和對多種小麥病害表現出高度免疫性,因此冰草屬物種被認為是小麥改良的最佳外源供體之一。將冰草屬植物中的優異基因轉入小麥,用于小麥的遺傳改良,吸引了世界小麥科學家的廣泛關注。從上世紀30年代開始,國際上一些權威小麥專家White、Smith、Dewey等就開始了小麥與冰草屬間雜交的種種嘗試,但都以失敗終止了研究。將冰草基因向小麥轉移,成為一個國際難題,一直未能成功。

不畏艱難,國際難題終破解

1985年,剛剛到中國農業科學院作物科學研究所工作的李立會堅信小麥種質資源的原始創新是小麥育種發展和保證國家糧食安全的關鍵。他投入了著名作物種質資源學家董玉琛院士麾下開始了他的研究歷程。1988年,在董玉琛院士的指導下,李立會知難而上選題小麥與冰草屬遠緣雜交國際難題,帶著實習生在試驗田里開始了工作。通過圖書館查閱大量國內外文獻資料后,他首先精挑細選了普通小麥品種Fukuho為母本,以來自新疆和內蒙古的三份四倍體冰草為父本開始了雜交實驗。1988年在李立會的記憶里是滿眼小麥花和炎熱的日曬。由于冰草開花是在中午,為了克服遠緣雜交的不親和性,他要在小麥開花前的中午一點左右,柱頭還沒有完全開好,免疫蛋白尚未形成之前,將冰草的花粉用冰壺轉移到麥田里做雜交,而且為避免花粉破裂整個過程必須要在5分鐘內完成。這樣來來回回、一朵一朵,一共雜交了幾萬朵花。功夫不負有心人,李立會終于成功收獲第一批可育雜交種子,也就此宣告挑戰這個遠緣雜交的國際難題獲得成功。

率領團隊,30年不輟結碩果

在之前研究的基礎上,李立會研究員率領團隊一干就是30年,團隊成員楊欣明高級農藝師主要負責育種新材料創制與分發利用,劉偉華研究員負責小麥-冰草異源易位系的創制與新基因發掘,張錦鵬副研究員負責冰草特異分子標記的開發與基因定位,李秀全高級實驗師負責育種新材料的選擇以及項目基礎材料的整理和匯總。這30年的堅守只為一個信念,那就是小麥種質資源的原始創新和育種利用。自1989年以來,該項目獲國家發明專利8項、植物新品種權2項;發表論文77篇,其中在 Plant Biotech. J.等刊物上發表SCI論文40篇;《利用生物技術向小麥導入冰草優異基因的研究》,獲首屆全國百篇優秀博士學位論文;項目整體水平達到國際領先水平。該項成果攻克了利用冰草屬P基因組改良小麥的國際難題,實現了從技術研發、材料創新到新品種培育的全面突破,為引領育種發展新方向奠定了堅實的物質和技術基礎,為我國小麥綠色生產和糧食安全做出了突出的貢獻。

創建新技術。創建了以克服授精與幼胚發育障礙、高效誘導易位、特異分子標記追蹤、育種新材料創制為一體的遠緣雜交技術體系,為破解小麥與冰草屬間雜交的國際難題提供關鍵技術。創建在授精蛋白識別免疫系統建成初期的幼齡授粉、激素處理和幼胚拯救雜交技術,首次獲得小麥與冰草屬3個物種間自交可育雜種。開發出P基因組特異標記17萬5千余個,解決了小麥背景下外源染色體片段或基因的高效檢測與追蹤問題。

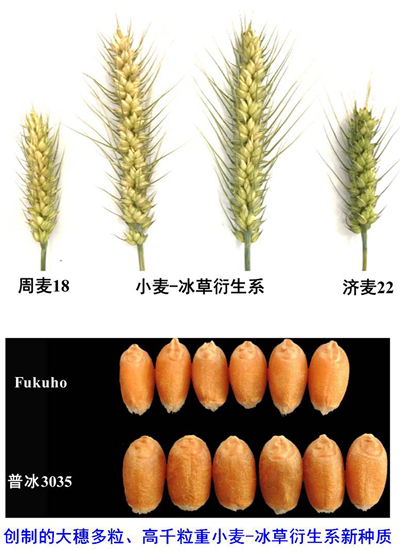

創制新材料。創制小麥-冰草異源附加系、代換系和缺失系等遺傳工具材料90份,創制異源易位系等育種材料211份,實現了向小麥轉移野生近緣種多個優異基因的突破。創制高產、抗病、抗逆等小麥-冰草新種質392份,向36個主要育種單位發放創新種質3157份次。

驅動新發展。創建“在創新中利用與利用中再創新”的高效利用途徑,全國優勢單位利用新種質培育新品種7個、后備新品種24個,涵蓋7個主要產區,證實了新種質能夠在高產、優質、綠色生態等方面發揮重要作用。育成新品種累計推廣種植3196.9萬畝,經濟效益21.33億元。利用創新種質培育的新品種、后備新品種在引領育種發展新方向方面發揮著重要作用。

不忘初心,砥礪前行謀發展

利用冰草屬優異基因改良小麥的研究走在了世界前沿。李立會研究員團隊在冰草屬優異基因改良小麥的研究領域發表論文數占到世界發表總論文的27%。響應習近平總書記科技創新的講話精神,李立會研究員正滿懷信心帶領團隊繼續創制小麥育種中急需的新種質,并將這些創新種質積極分發,應用于小麥育種中以培育新品種,服務于我國的小麥產業。在科研道路上他不畏艱難、持之以恒,從經典的細胞遺傳學方法發展為分子染色體工程技術,從傳統的表型選擇發展到冰草外源基因特異分子標記的高效追蹤檢測,正逐步將冰草攜帶的多花多實、高粒重、廣譜抗白粉、條銹和葉銹病基因、株型改良的小旗葉性狀、氮素高效利用等基因轉入小麥,實現小麥的高產、抗逆和綠色生產。

- [工人日報]我國科學家破譯油菜害蟲西北斑芫菁染色體水平基因組2025-04-25

- [新京報]177.65公斤 新品種刷新我國三熟制模式下油菜單產紀錄2025-04-25

- 奶牛瘤胃微生物優勢脲酶結構與綠色脲酶抑制劑2025-04-25

- 蛋白乙酰化修飾調控大口黑鱸肝臟炎癥和纖維化進程2025-04-25

- 陸地棉與海島棉葉片細胞類型的保守與分歧2025-04-25

- 能調控水稻粒重的新基因“鯤鵬”2025-04-25

- 楊振海走進樹人講堂 為研究生作專題講座2025-04-25

- 納米尺度“破譯”鎘與吸附材料間的相互作用2025-04-25

- 核酸標準物質新進展2025-04-25

- 抗病毒基因的敲除可提高植物病毒載體介導的蛋白表達2025-04-25