【編者按】黨的十八大以來,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,黨和國家事業取得了歷史性成就、發生了歷史性變革,中國農業科學院在科學研究、成果轉化、人才隊伍、平臺建設、國際合作、黨建工作等各方面都取得了顯著成績。為系統展示全院發展成效,全面體現國家隊使命擔當,不斷增強社會影響力,我們特推出《農科這十年》專欄,盤點總結十八大以來全院圍繞“國之大者”,強化國家戰略科技力量,支撐農業農村現代化等方面取得的重要工作成效,用輝煌成就鼓舞人心,用美好前景催人奮進,喜迎黨的二十大勝利召開。

十八大以來,中國農業科學院以習近平總書記關于“三農”工作的重要論述為指引,以搶占制高點、把握主動權、引領現代化為核心目標,以科技創新工程為主要抓手,著力加強農業基礎研究與原始創新,聚力突破農業關鍵核心技術,大力推動產學研深度融合,全力打造國家戰略科技力量。十年來,全院共獲得各類科技獎勵成果976項,其中國家級科技獎勵63項,占農業領域獲獎數量的23.16%。重大發現層出不窮,作物功能基因組、植物保護、預防獸醫等基礎研究領域實現全球領跑;創制了“華浙優261”超級稻、“中麥895”“中黃13”“中油雜501”以及“華西牛”“廣明2號”白羽肉雞、“中新白羽肉鴨”等一系列重大品種;口蹄疫、禽流感、非洲豬瘟等重大疫病疫苗創制能力全球領先。以第一單位發表論文5.5萬篇,其中SCI論文1.7萬篇,《自然(Nature)》《科學(Science)》《細胞(Cell)》等國際頂級期刊99篇;出版專著2684部;審定農作物品種1933項,其中國家審定品種908項,并獲得新獸藥證書101個。這些具有國際先進水平的自主創新成果在生產上推廣運用,為推動我國農業科技進步,保障國家糧食安全、支撐脫貧攻堅和鄉村振興作出了突出貢獻。

科技創新工程:體制機制創新持續深化,“兩個一流”建設加快推進

中國農科院立足自身使命定位和特點,依托科技創新工程實施,多措并舉開展體制再造和機制創新,探索適合農業科研規律和特點的組織方式和管理模式,強化農業科研國家隊的建制化優勢,加快提升體系化能力,進而為全國農業科研體制的改革探索道路。

(一)以履行使命為目標導向建立科研任務體系。創新工程實施以來,始終重視與強調履行國家隊的使命職責。圍繞使命定位,構建學科方向,部署科研團隊,凝練創新任務。聚焦國家重大戰略需求,圍繞基礎性、長期性、公益性農業科研任務組織科研團隊持續開展科研攻關,圍繞前瞻性、戰略性、引領性重大農業科研任務組織開展跨學科跨團隊的重大任務聯合攻關。重大任務聯合攻關突出協同創新,突破傳統單一學科、單一機構、單兵突進的科研方式難以解決復雜問題的弊端,調動各方創新資源,強化各主體之間的協同互動,促進“人才、技術、信息”等要素相互流通,構建整體性強、流動性強的全新科技創新組織模式。組織開展的糧食、蔬菜等綠色增產增效協同創新任務,水稻、小麥、玉米、大豆“藏糧于技”等院級重大聯合攻關任務對于保障糧食安全起到了重要作用。新時期,中國農科院聚焦“國之大者”,凝練提出10項重大使命和“十四五”期間的78項重點任務清單,進一步明確加快基礎研究、前沿技術創新和關鍵核心技術攻關。圍繞院級使命清單,發布系列科技行動。研究所和科研團隊也制定了任務清單,形成務實、前瞻、系統的使命清單體系,真正讓各創新單元明晰使命定位,明確科研創新方向和重點任務,持續開展科技創新。

(二)以學科團隊為創新單元構建科研組織方式。構建以學科方向為引領、以科研團隊為主體、以科研任務為主責、以平臺基地為支撐的一體化科研組織方式和農業科技創新模式,充分發揮建制化優勢,彰顯體系化能力。圍繞國家戰略需求,構建形成“9大學科集群—57個學科領域—302個重點方向”三級學科體系,建立起以學科體系為指引的創新導向機制。按照學科體系的研究方向,將全院33個研究所原有的1026個課題組,優化整合為300多個科研團隊,團隊實行首席負責制、首席接續機制、使命任務引領機制和團隊調整退出機制,建立起以科研團隊為創新單元和創新主體的科研組織模式。團隊圍繞國家重大戰略需求和院所職責使命持續開展科研攻關,為解決重大農業科技問題提供高質量的科技成果。

(三)以績效考評為價值引導打造管理運行機制。創新工程采用績效管理方式對研究所和科研團隊進行管理與考評。采取分期考評,年度監測,三年中期評估,五年期滿考評。采取分級考評,農業農村部、財政部考評農科院、農科院考評研究所、研究所考評科研團隊及首席專家。采取分類考評,院對研究所考評按照作物園藝類畜牧獸醫類、其他專業類分組進行。院與研究所、研究所與科研團隊簽訂任務書,從體制機制創新、科技創新、成果轉化與貢獻、人才團隊建設、科研條件建設、國際合作與交流、資金使用與管理等方面明確任務目標,進行全面綜合評價,避免“四唯”。考評結果與目標校正、動態管理、績效預算等直接掛鉤,提高財政資金使用效率。考評結果為“較差”的研究所,將被核減創新工程經費,考評結果為“較差”的科研團隊,退出創新工程或被核減創新工程經費。

(四)以鄉村學科建設為引領推進由“一農”向“三農”的轉變。按照新發展階段優先發展農業農村、全面推進鄉村振興的戰略部署,以強化鄉村學科建設為抓手,在農村改革、鄉村治理、鄉村規劃等農村發展領域布局學科力量,構建“三農”全面覆蓋學科體系,部署學科方向和科研團隊。建立鄉村振興學院,打造鄉村振興戰略理論研究機構和人才培養基地。增設的鄉村振興理論與政策方向的碩士點和博士點,開設“鄉村振興理論與實踐”必修課和“現代農業創新與鄉村振興戰略”選修課。推進鄉村振興示范縣建設,開展綠色技術示范推廣、田間課堂技術培訓服務等支撐工作。圍繞“三農”發展推進形成學科體系、人才團隊體系、支撐體系,打造形成一批引領和支撐鄉村振興的宏觀戰略、關鍵技術和典型模式,為實現農業農村現代化和鄉村振興提供理論指導、前沿引領、技術支撐、政策供給和典型樣板。

(五)以區域中心建設為依托重構優化創新區域布局。系統優化整合全院科技力量,協同區域內科研院校和科技企業,建設區域綜合創新中心,高效服務區域經濟發展和鄉村全面振興。加強西部農業研究中心、成都農業科技創新中心、北方水稻中心、蘇州中心、國際農業食品科學中心、南繁研究院等區域中心建設。下一步將通過調整、拓展、聯合共建等方式,謀劃雄安新區、東部沿海、東南、中部等新區域中心布局,逐步實現中國農科院在全國農業生態區域、農業學科領域的機構設置與科研力量全覆蓋。

國家戰略科技力量:引領農業科技進步,支撐農業農村發展

十八大以來,中國農科院深入貫徹落實習近平總書記賀信指示精神和黨中央決策部署,進一步強化國家戰略科技力量,“藏糧于技”科研攻關取得重要突破,多個學科搶占世界科技制高點,戰略性科研設施再添重器,加快推動高水平農業科技自立自強,為全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化提供強有力的科技支撐。

(一)緊盯“國之大者”,全力支撐農業穩產保供。口糧與谷物高產優質技術攻關取得重大突破。自主培育的“華浙優261”大幅度提高了超級稻食味優質化率。優質強筋小麥“中麥895”累計推廣5100多萬畝,灌漿速率和耐熱性居黃淮麥區主栽品種首位。“中麥578”高產示范田平均畝產達到841.5公斤,面包品質達到進口優質小麥水平。玉米密植技術連創高產紀錄,畝產達1663.25公斤。廣適高產優質大豆品種“中黃13”2018年累計推廣超過1億畝。“中豆63”創南方大豆高產新紀錄,“中油雜501”畝產達到419.95公斤、含油量高達50.38%,刷新了我國冬油菜單產和含油量記錄,“中甘21”成為“高原夏菜”重大品牌。轉基因大豆玉米試種效果顯著。畜禽育種關鍵技術攻關取得顯著成效。實施“強種”科技行動,“廣明2號”白羽肉雞打破國外種源長期壟斷,肉雞基因芯片育種技術領跑全球,培育出高瘦肉率和飼料轉化率的“中新白羽肉鴨”等新品種,打破肉鴨品種長期被英國公司壟斷的局面,自主選育的“中畜黑豬”新品種已進入第一世代選育。“七塊地”聯合攻關支撐耕地保護和質量提升。針對東北黑土地、北方旱地、南方水田、南方旱地、鹽堿地、設施農地和后備耕地等“七塊地”,實施“沃田”科技行動,黑土地根系改良、有機肥阻控紅壤酸化機理研究、水稻土壤氮肥施用、濱海灘涂鹽漬土保護利用等技術攻關取得重要進展。“天上看、網上查、地上管”技術模式全力保障高標準農田用途監測。草地貪夜蛾、非洲豬瘟等重大動植物疫病綜合防治技術取得重大進展。第一時間掌握草地貪夜蛾入侵信息,明確成災規律,研發出一批監測預警和綜合防控的技術與產品,全面支撐了“蟲口奪糧”阻擊戰,被聯合國糧農組織向全球推薦。創建了以生物多樣性利用為核心,以生態抗災、生物控害、化學減災為目標的小麥條銹病菌源基地綜合治理技術體系。及時組織開展非洲豬瘟聯合攻關,全球首次解析非洲豬瘟病毒三維結構,完成基因缺失疫苗第二階段臨床試驗及轉基因生物安全生產性試驗,亞單位疫苗實驗室研究進展順利。研發出高效H5/H7二價禽流感滅活疫苗,成功阻斷H7N9病毒對人的傳播,2017年獲批投入使用后,全國累計應用超過200億羽份。成功研發高抗球蟲、廣譜、低毒一類化學新獸藥沙咪珠利等。現代農機裝備研發應用加快“機械換人”進程。研制水稻長秧齡大苗育插秧技術與裝備,有力破解了雙季稻及稻麥(油)輪作季節茬口矛盾。創制油菜毯狀苗移栽機,首次解決了油菜高效高密移栽難題,讓更多農民從傳統的勞作中解放出來。

(二)搶占科技制高點,努力攻克關鍵核心技術難題。作物功能基因組、植物保護、預防獸醫等基礎學科處于全球領跑位置。實現雜交稻種子克隆理論突破;構建了全球首個亞洲栽培稻泛基因組;牽頭繪制出小麥D基因組精細圖,成功克隆與解析我國特有太谷核不育基因Ms2;破解二倍體馬鈴薯自交不親和與自交衰退機制;率先揭示了H7N9禽流感病毒適應哺乳動物宿主及跨種感染和傳播關鍵機制;首次發現產甲烷古菌碳代謝新途徑;揭示煙粉虱為害600多種植物的奧秘;揭示了栽培陸地棉地理分化和纖維品質改良的基因組學基礎,在稻瘟菌致病性和水稻抗病性機制、外來物種入侵機理與防控等方面,取得了一批國際先進水平的研究成果。植物光配方和納米農藥等前沿學科達到國際先進水平。集成基于光配方的LED節能光源及其控制技術裝備和多因子協同調控品質技術,實現節能50.9%,推動我國設施農業邁向LED植物工廠高級階段。創制了高效、安全與低殘留納米農藥新制劑的研究方法,為推動我國農藥工業轉型升級和農業綠色發展提供了科技支撐。突破了一批食物營養安全和農業綠色發展的關鍵技術。系統梳理出15項農業產業“卡脖子”技術。研發出能同步檢測300多種化學污染物的快速檢測技術,實現速測裝備進農場、進菜場、進百姓家,為農產品質量安全進入消費者監管時代提供了有效支撐。破解黃曲霉毒素高靈敏快速準確定量檢測技術難題,打破了發達國家的技術壟斷。創制以“日曬高溫覆膜”為核心的韭蛆綠色防控技術,有效解決了“毒韭菜”頑疾。發明蜂產品品質識別技術,解決了真假蜂蜜鑒別難題。首次摸清全國農田氮磷面源污染的底數和重點區域,集成六大減排技術在全國廣泛應用。創建畜禽養殖場污水源頭減量工藝,污水量減少30%~65%。植物工廠實現矮桿水稻63天收獲的重大突破。信息技術應用引領農業產業發展新方向。創制了天空地智慧農業云平臺和系列產品,實現監測立體化、診斷智能化、作業無人化和管理可視化,在土地確權、輪作休耕、農作物估產和智慧農場等領域得到廣泛應用。研制了家畜專用無線射頻識別芯片、生命體征感知系統和主要畜產品溯源系統,實現了主要家畜養殖數字化與智能化的理論與技術創新。集成植保無人機系列裝備,廣泛應用于大田作物,并已應用到日本、澳大利亞等多個國家和地區。

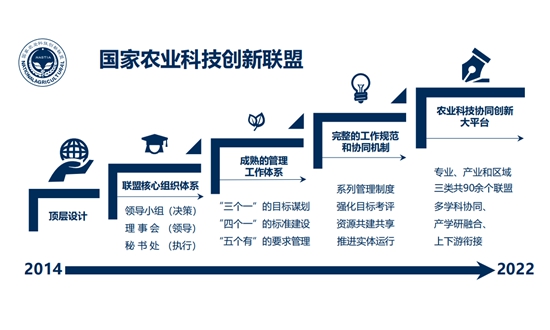

(三)建設一流學科與院所,鍛造國家戰略科技力量。夯實國家農業戰略科技基礎。加強科技平臺建設。十八大以來,全院國家級、省部級、院級,科學研究、技術創新、基礎支撐三級三類平臺更加完善。共新增科技平臺157個,包括國家野外臺站、科技資源共享服務平臺等國家級平臺5個,農業農村部重點實驗室等部級平臺95個,中國農業科學院工程技術研究中心等院級平臺57個,對全院科技創新和學科建設的條件支撐能力進一步提升。國家作物種質庫新庫建成試運行,國家畜禽種質庫獲立項批復,將實現我國作物和畜禽種質資源的全覆蓋集中長期保存。建成國家動物疫病防控高級別生物安全實驗室設施集群,為非洲豬瘟、高致病性禽流感防控、新型冠狀病毒動物感染模型研究發揮了關鍵支撐。主動入位南繁硅谷建設,成立南繁研究院,開工建設南繁表型設施。建設成都農業科技中心和西部農業研究中心,輻射西南、西部乃至“一帶一路”國家。建設北方水稻中心,形成水稻研究“南北兩中心”優勢互補格局。與深圳市共建國際農業食品科學中心,探索我國現代農業、食品、生態發展新模式。推進創新聯盟建設和協同創新。聯盟從無到有、從小到大、由弱變強,圍繞質量興農、綠色興農、品牌強農,在規范化管理、實體化運行、一體化創新上積極開展工作,形成覆蓋全國農業的聯盟網絡。面向我國農業主要產業、典型區域和難點問題,建成專業聯盟、產業聯盟和區域聯盟三大類型90余個聯盟,主導了東北秸稈焚燒、華北地下水超采、南方重金屬污染、西南地區石漠化治理等區域重大問題的協同攻關。推動了產學研深度融合。聯盟的實體化運營促進多元創新主體形成利益凝結點,加快了企業的技術創新、產品創新和模式創新,實現了科技與產業、科學家與企業家的緊密結合。聯盟以提高科技資源利用率和創新效率為目標,整合碎片化科技信息資源,著力構建科技信息、生物資源基礎性公共服務平臺。建立的農業大數據與信息服務聯盟構建了農業科技信息資源共建共享平臺,實現了聯盟成員單位內農業科技文獻信息資源99.9%的保障水平,形成了覆蓋聯盟個人、機構、學科,從科技資源產出、保存到分析和應用的科研全流程生態圈,極大地提高了國家科技信息資源利用率。