近日,中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所畜禽種質資源保護與利用科技創新團隊在藏馬馴化歷史和低氧耐受性研究上取得重要突破,發現了藏馬低氧耐受遺傳調控機理,并推演出了中國馬馴化起源歷史。相關研究成果在線發表在《分子生物與進化(Molecular Biology and Evolution)》上。

馬的馴化起源對世界戰爭、運輸和農業產生了革命性的影響,對人類歷史進程產生了關鍵性影響。但一方面由于家馬祖先的滅絕和青銅早期遺址的遺失,中國馬馴化起源的時間一直存在爭議,國外普遍認為中國馬起源較晚,約在殷商時期。另一方面,藏區極端環境嚴重阻礙了低氧耐受性的研究。該團隊在首席科學家馬月輝研究員的帶領下,通過十余年的努力,尋遍祖國大江南北,系統性地收集并保存了26個家馬品種,合計獲得近千份的遺傳材料,累計進行了百余次的高原血氧實驗測定,為后期的基因組測序和關聯分析奠定了重要基礎。

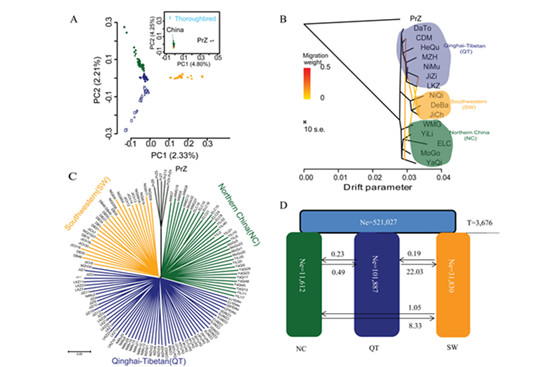

該團隊通過多種進化模型的構建和模擬,首次推演出距今約3700年前中國馬祖先發生了一次重要分化事件,形成北方馬、西南馬和藏馬這三大類群,該結論支持了中國馬馴化起源遠早于殷商時期的觀點。研究還發現,藏馬與西南馬之間存在不對稱的基因交流,與連通滇藏的“茶馬古道”時間一致。基于選擇信號和攜氧能力的全基因組關聯分析發現了藏馬低氧耐受的致因突變—低氧誘導因子EPAS1的R144C精氨酸144半胱氨酸的突變,能夠增強EPAS1的穩定性,上調低氧誘導通路HIF基因的轉錄,進而提高藏馬的攜氧能力和低氧代謝水平,從而更好地適應藏區極端的低氧環境。該研究為藏區克服“低氧瓶頸”進行馬匹引種改良提供了可能。

該研究得到國家自然科學基金項目和中國農科院科技創新工程的支持。(通訊員 高冰清)

原文鏈接:https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msz158/5526924