近日,中國農業科學院鄭州果樹研究所桃種質資源與遺傳育種創新團隊聯合美國康奈爾大學、新西蘭植物與食品皇家研究院及華中農業大學繪制了桃全基因組結構變異圖譜,并揭示了基因組結構變異在桃馴化、改良及農藝性狀形成中的重要角色,為后續桃分子設計育種提供了重要依據。相關研究成果在線發表在《基因組生物學(Genome Biology)》上。

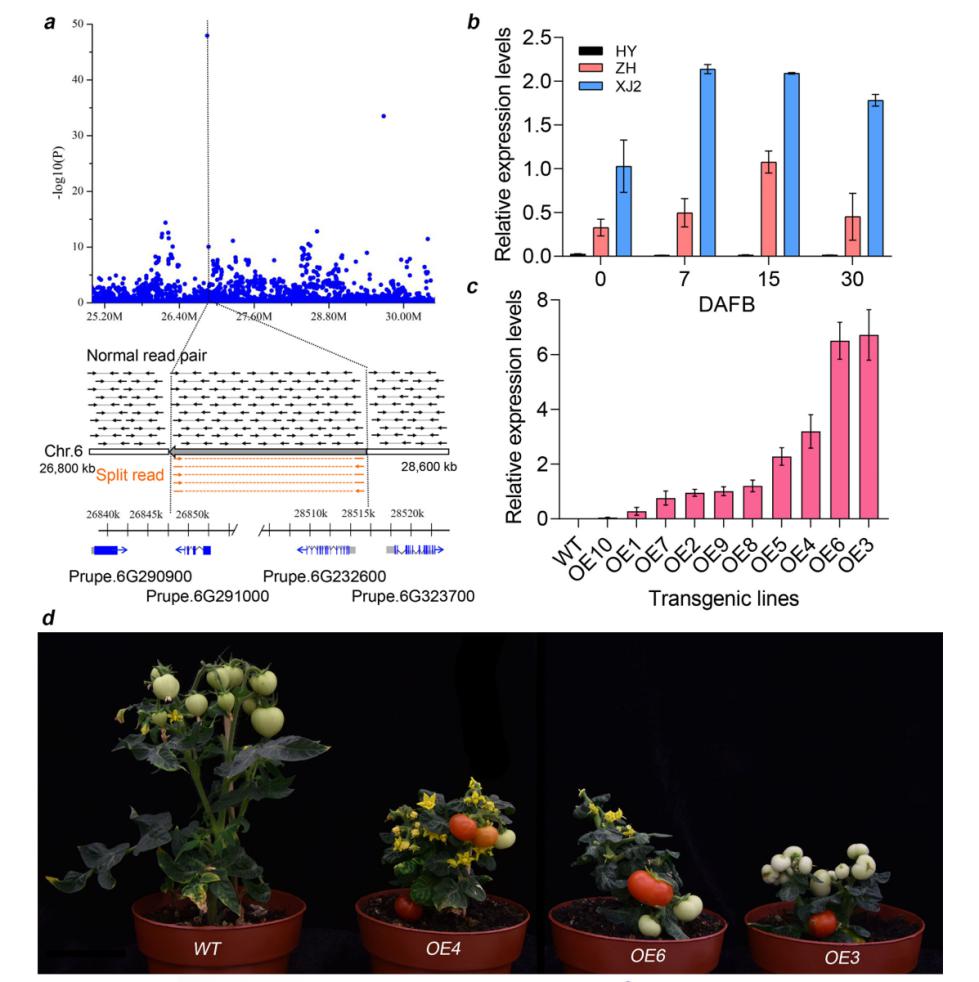

據王力榮研究員介紹,研究團隊以336份桃種質資源為材料,通過全基因組深度重測序鑒定到20多萬個結構變異。在此基礎上,解析了桃基因組的結構變異特征,發現高達98%的基因上有結構變異的發生;開展了果實成熟期、果實形狀、近核處顏色等26個農藝性狀的全基因組結構變異關聯分析,發掘了多個農藝性狀的關鍵基因及其遺傳變異機制。蟠桃是桃的變種,因其果型獨特,味甜汁多受到人們的喜愛,但蟠桃扁平果實形成的分子機理一直不明確。該研究明確了控制蟠桃形狀的 PpOFP1 ,并發現蟠桃基因組中均含有一個1.67-Mb染色體倒位,而普通桃中則沒有,正是該染色體倒位變異導致桃由圓變扁。另外,該研究還發掘了控制桃近核處果肉顏色的 PpMYB10.1 及啟動子區487-bp缺失變異,控制果實成熟期的 PpNAC72 基因及編碼區9-bp插入變異。該研究發掘的優異基因對桃分子育種平臺的建立提供了重要材料。此前該團隊基于SNP變異開展了桃的遺傳演化及農藝性狀關聯分析,但基于SNP變異的關聯分析在基因發掘方面需要大量的后期工作,而此研究證實基于結構變異的全基因組關聯分析比SNP的關聯分析對候選基因的確定更加高效,為后續優異基因的發掘提供了重要參考。

該研究得到國家自然科學基金面上項目、中國農科院科技創新工程和國家園藝種質資源庫共同資助。(通訊員 趙倩)

原文鏈接:https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13059-020-02169-y