近日,中國農業科學院作物科學研究所萬建民院士團隊揭示了病毒通過“劫持”油菜素內酯途徑進而抑制茉莉酸介導的水稻條紋葉枯病抗性的新機制,為通過分子設計育種培育水稻條紋葉枯病抗性品種提供了理論依據。相關研究成果在線發表在《公共科學圖書館-病原學(PLoS Pathogens)》上。

水稻條紋葉枯病是由灰飛虱傳播的一種病毒病,一旦得病便無藥可治,因此,被稱為“水稻癌癥”。培育抗性品種是防治水稻條紋葉枯病最經濟、有效的途徑。該團隊前期利用已經建立的規模化水稻條紋葉枯病抗性鑒定技術體系,克隆了首個水稻抗條紋葉枯病抗性基因 STV11 ,并創建了分子標記聚合育種技術體系,有效解決了我國南方粳稻區受條紋葉枯病危害的難題。但水稻條紋病毒與水稻互作的分子機制仍然未知。

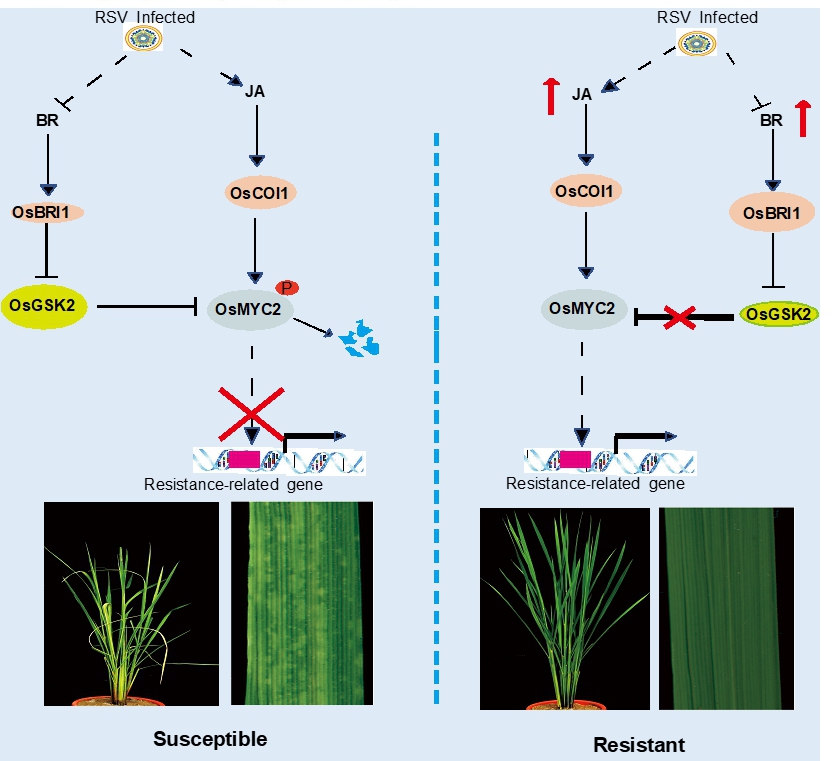

該團隊研究發現,增加外源或內源油菜素類固醇和茉莉酸及增強2種激素的信號途徑,均可顯著提高水稻對條紋葉枯病的抗性;相反,油菜素類固醇或茉莉酸信號受阻時,水稻更易感病。進一步研究發現,條紋葉枯病毒侵染水稻可以顯著抑制植株內源性油菜素類固醇的合成,進而增加其信號途徑關鍵負調控因子OsGSK2的積累。通過實驗證實OsGSK2可以與茉莉酸途徑的關鍵正調控因子互作,通過磷酸化使其降解,從而降低了油菜素類固醇增強的條紋葉枯病抗性,表明油菜素類固醇介導的條紋葉枯病抗性依賴于茉莉酸途徑。上述研究揭示了病毒通過作用于類固醇途徑,進而抑制茉莉酸介導的條紋葉枯病抗性的分子機制,加深了人們對病毒與寄主相互作用的認識,為利用分子育種技術培育抗性品種提出了新策略。

該研究得到國家重點研發計劃和國家自然科學基金等項目資助。(通訊員 衛斐)

原文鏈接:https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008801