近日,中國農業科學院農業基因組研究所向勇團隊研究揭示了2個新的種子休眠調控因子ODR1與bHLH57,通過調控種子脫落酸合成與信號轉導,進而影響種子休眠的分子機理,為作物特別是水稻中同源基因的功能研究和種子休眠性狀的遺傳改良提供了借鑒。該研究成果在線發表在《植物細胞(The Plant Cell)》上。

種子休眠是指在適宜萌發的條件下,成熟的種子仍保持不萌發的現象。休眠控制萌發最佳時機,使植物后代避開惡劣環境,對植物體的生存、延續和進化起到積極的作用。在農業生產中,弱休眠作物的種子萌發迅速、出苗整齊,植株后續生長一致強壯,有利于高產穩產和機械化收割,因此在現代農作物品種的選育過程中往往忽視了休眠特性的保持。但是,弱休眠作物在成熟后期遇到高溫高濕天氣,容易穗發芽,從而影響作物的產量和質量,給糧食生產帶來巨大損失。因此,研究種子休眠對于控制種子萌發和穗發芽,進而提高農作物產量質量有重要的意義。

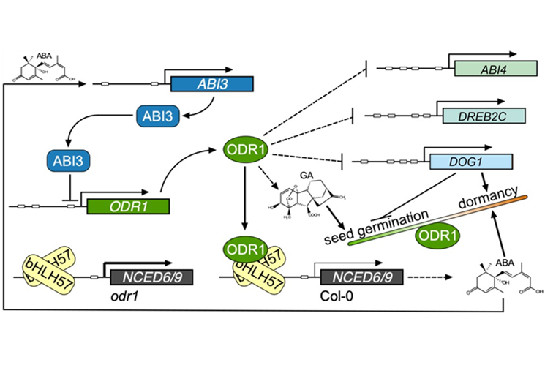

種子休眠是一個復雜的農藝性狀,受到內源激素(脫落酸和赤霉素)與環境因素(包括環境溫度、濕度和光照等)的共同影響。目前,種子休眠調控的分子機制仍不清楚。

該研究鑒定了種子休眠調控的新基因ODR1和bHLH57,并結合對新基因在調控過程中的功能分析,提出了影響種子休眠和萌發的新途徑。同時發現ODR1與水稻休眠調控基因Sdr4具有一定的序列相似性,但是它們調控種子休眠的方向卻截然相反。

該研究得到國家自然科學基金、中國農科院科技創新工程、深圳市和大鵬新區科技項目資助。(通訊員 趙華)

原文鏈接:https://doi.org/10.1105/tpc.20.00026