近日,中國農業科學院深圳農業基因組研究所(嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室深圳分中心)研究員王桂榮團隊在《自然—通訊》(Nature Communications)上發表了研究論文。該研究首次揭示了花粉系統中的酵母通過代謝揮發性有機物異戊醇,精準引導東方黏蟲定位富含花粉的發酵花蜜,進而揭開了昆蟲、微生物與植物之間復雜互作機制的新篇章。

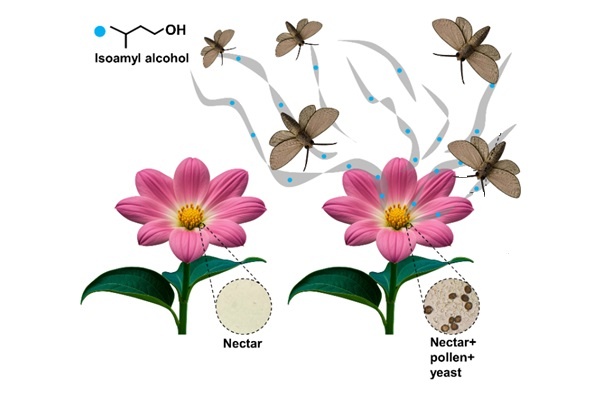

傳粉系統中“昆蟲—酵母—植物”三方互作模式。中國農科院供圖

長期以來,科學界普遍認為吸引昆蟲的花香主要源自植物本身的芳香物質。然而,近年來的研究發現,花蜜常被微生物,尤其是酵母菌侵染,其代謝產生的揮發性有機物會影響昆蟲的訪花行為。研究表明,花粉的加入不僅提升了花蜜中的氨基酸等物質含量,還降低了碳氮比,從而促進微生物的生長和代謝活動。然而,花蜜中微生物釋放的揮發物如何吸引昆蟲覓食傳粉,其作用機制及生態學意義尚不清楚。

研究發現,酵母菌在富含花粉的花蜜中才能大量產生揮發性物質,而這些物質的產生對東方黏蟲具有顯著的吸引作用。東方黏蟲通過觸角上的特定嗅覺受體MsepOR8識別異戊醇。當這個受體受到異戊醇刺激時,神經信號傳導至特定的嗅小球AM2,進而傳遞到大腦的嗅覺中樞。

進一步實驗表明,這一氣味引導機制形成了一個精密的“互利循環”:酵母通過異戊醇吸引東方黏蟲來采食富含花粉的發酵花蜜,而東方黏蟲在此過程中傳播了酵母菌的孢子至新的花源。此外,花粉的攝取對東方黏蟲的生殖力具有顯著促進作用,食用含花粉花蜜的蛾類其產卵量比僅食用純花蜜的個體高出近40%。這一現象不僅證明了酵母和東方黏蟲之間的互利關系,還揭示了花蜜和花粉在昆蟲覓食選擇中的重要作用。

該研究從分子、神經以及行為學多層面全方位解析了酵母菌代謝揮發物調控東方黏蟲覓食行為的作用機制,并深入探討了這一機制在昆蟲、微生物和植物互作中的生態學意義,為昆蟲通過嗅覺識別并選擇富含營養的花蜜、促進花蜜生態系統運作提供了有力的證據。研究中揭示的“昆蟲—酵母—植物”三方互作模式,不但對提升生態農業系統中授粉效率提供了全新的思路和應用方向,同時也為綠色害蟲防控技術的研發提供了新的途徑和靶標。

該研究由中國農業科學院深圳農業基因組研究所(嶺南現代農業科學與技術廣東省實驗室深圳分中心)主導完成,基因組所(大鵬灣實驗室)研究員王桂榮為通訊作者,基因組所(大鵬灣實驗室)博士后馬百偉與研究員常賀坦為共同第一作者。

相關論文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-56354-3