近日,農業農村部成都沼氣科學研究所厭氧微生物科技創新團隊聯合國內外多家單位發現了厭氧微生物產甲醇新途徑,并提出了第四種細菌和古菌互作產甲烷模式——種間甲醇轉移,為理解全球甲烷循環提供了全新認知,也為溫室氣體減排控制技術開發提供了新思路。相關研究成果發表在《自然(Nature)》上。

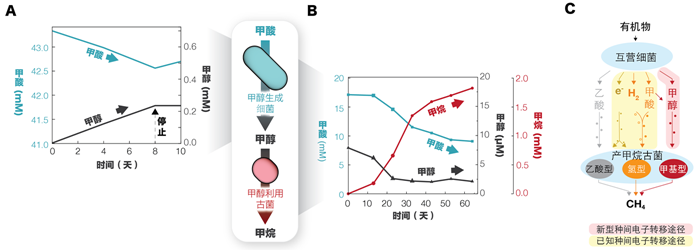

全球每年甲烷排放量高達5億~6億噸,其中70%通過產甲烷代謝產生。自然界中有機物代謝產甲烷過程類似沼氣發酵,通常需要細菌和產甲烷古菌通過“互營代謝”合作才能完成。以往的研究認為,這種代謝是通過細菌與產甲烷古菌間的種間氫轉移、種間甲酸轉移或種間直接電子傳遞三種模式實現,主要由氫營養型和乙酸營養型產甲烷古菌負責甲烷產生,而對自然界普遍分布的甲基營養型產甲烷古菌,還不清楚其在產甲烷互營代謝中的生態功能。

該研究分析提出了生物甲醇生成的潛在代謝反應,并提出種間甲醇轉移互營降解有機物產甲烷的模式,進而利用團隊自主分離的新科細菌物種嗜甲酸趙氏桿菌(Zhaonella formicivorans)和新科古菌物種勝利甲烷嗜熱微球菌(Methermicoccus shengliensis)構建了人工合成菌群,結合同位素示蹤、多維組學等技術,證實了細菌和古菌通過種間甲醇轉移來解除熱力學限制,從而推動甲烷的持續產生。進一步研究還發現,嗜甲酸趙氏桿菌通過一種全新的甘氨酸-絲氨酸循環介導的代謝途徑將甲酸轉化為甲醇。這些發現闡明了厭氧微生物新資源的生理生態學功能,拓展了對全球碳素生物地球循環的認知,也為“地下沼氣工程”技術開發提供了新的思路。

該研究得到國家自然科學基金、中國農業科學院科技創新工程和四川省自然科學基金等項目支持。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41586-024-08491-w。